1月1〜7日 新春護摩祈祷

笠原寺では、1月1日~7日までの間、新春護摩祈祷を以下の通り厳修いたします。

■ 除夜の鐘

12月31日 23時45分より

除夜の鐘を鳴らされた方には、お供物をお渡ししております。

■ 元朝大護摩供法要

1月1日 0時より

■ 新春大護摩供法要

・1月1日

10時30分 11時30分 12時30分

13時30分 14時30分 15時30分

16時30分

・1月2・3日

6時30分 10時30分 11時30分

12時30分 13時30分 14時30分

15時30分

・1月4日~7日

随時厳修

また護摩法要にあわせて、

護摩札のお申し込みも承っております。

ご希望の方は、下記フォームよりお申し込みください。

【護摩札お申し込みフォーム】

新しい年が皆さまにとって安寧と幸多き一年となりますよう、心よりご祈念申し上げます。

1月21日 初弘法(厄除け開運善哉)

新年最初のお大師さまのご縁日です。

御宝前にお供えした鏡餅を善哉にして、仏様の功徳を頂きます。

境内では、様々な演舞奉納が仏様に捧げられてます。

護摩祈祷で平和を祈り、厄除開運善哉を頂き、1年を始めましょう。

2月3日 節分会

節分会は、立春前日に災厄を祓い福を呼び込み、そして1年の幸福を祈る伝統行事です。

大本堂での護摩法要後、福男と福女が「福は内」のかけ声と共に豆を撒きます。

当日はお加持した福豆と護摩木の申し込みをうけつけています。

福豆には奉納された景品のくじがついています。

護摩祈祷、豆まき式にご参拝いただき、皆さまのご家庭や職場へ福をお迎え下さい。

2月11日 涅槃会

2月15日はお釈迦様が涅槃に入られた日です。

お釈迦様のご遺徳を偲び感謝を捧げます。

「涅槃図」をかけ、お釈迦様の最後の教えを説いた遺教経を読誦します。

*涅槃図は2月10日から2月21日までお祀りしています。(2025年)

3月17日〜23日 春の彼岸会

彼岸は、中日の前後7日間をいい、その間にご先祖様の追善供養をおこないます。

同時に私たちは、そのご先祖様に喜んでもらえるような自身であるかを振り返り、六波羅蜜行を実践します。

六波羅蜜

- 施しをする(布施)

- 決まりを守る(持戒)

- 我慢をする(忍辱)

- 努力をする(精進)

- 心を穏やかに保つ(禅定)

- 正しく物事をみる(智慧)

3月21日 正御影供

宗祖弘法大師様が、835年3月21日に、高野山の奥の院に入定された日です。

ご信徒の皆様と、ご本尊弘法大師様にお供物を捧げ、報恩感謝の法要を厳修いたします。

あわせて、五穀豊穣、万民豊楽をご祈願いたします。

仏様への演舞奉納も行われます。皆様と共に感謝のひと時を過ごしましょう。

4月1〜8日 花まつり週間

4月8日はお釈迦様のご誕生を祝う「花まつり」です。当山では、1日から8日までの1週間を「花まつり週間」とし、皆様とともにお祝いのひとときを過ごします。

本堂では、色とりどりの花で飾られた花御堂に安置されたお釈迦様の誕生仏に甘茶を灌いでお参りいただき、参拝者の皆様とともにお釈迦様のご誕生をお祝いします。

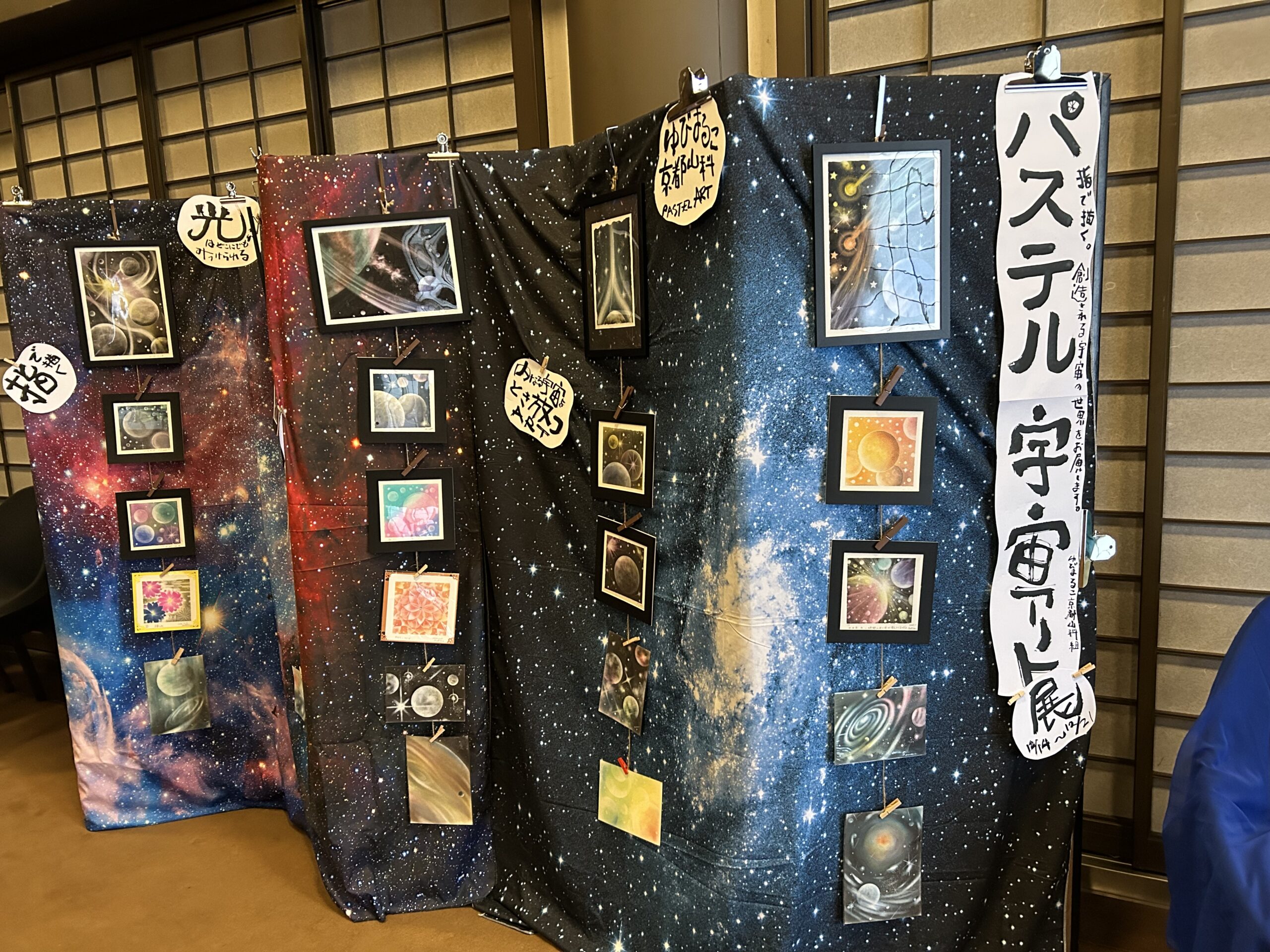

また本堂内には、ゆびまるこ教室によるパステルアート作品も展示しております。

さらに、境内ではお子様にもお楽しみいただける「宝探し」も開催中です。

ぜひご家族おそろいでお越しください。

4月6日 さくらまつり

朝はタウンミーティングを行い、皆様と山科のこれからについて話し合います。

タウンミーティング後は音楽奉納が行われます。それらの様子は、桜の花と同様に私たちを感動させてくれます。

14時からの護摩祈祷では、皆様と共に災厄消除、家内安全、世界平和、諸願成就を祈願いたします。

5月5日 つつじまつり

大人も子供も自然と親しみ、感じる心を育みます。

宝さがしゲーム、なぞなぞハイキング、展望台での笛の音楽会、絵本の読み聞かせ、実験教室、畑体験など

の催しがおこなわれます。

午後2時からは本堂で護摩祈祷をおこない自然の恩恵に感謝いたします。

近隣の保育園の園児たちの作品を本堂に展示しております。ゆっくり和やかな1日をすごしましょう。

5月29日 きもの供養

5月29日は、「呉(5)服(29)」にちなんだ「呉服の日」です。

この日にあたり、笠原寺では「きもの塚」にて着物供養を執り行います。

供養が終わったお着物等は、後日笠原寺にてお焚き上げいたします。

長年ご愛用いただいたお着物や帯など、想いのこもった和装品、またお写真や人形を丁寧に供養し、感謝の念をお伝えする大切な機会です。

どなたでもご参加いただけますので、ぜひこの機会にお越しください。

■ 日時

5月29日14時から

■ 着物の受付について

供養を希望されるお着物等は、以下の要領でお預かりいたします。

【受付期間】

供養を希望される方は、当日の法要までに着物をお持ちください。

※事前にお持ち込みいただくことも可能です。

【郵送をご希望の方】

ご来寺が難しい場合は、郵送でもお預かりいたします。

発送先などの詳細は、お問い合わせください。

【供養料】

| ダンボールのサイズ | 内容量 | 重さ | 値段 |

| 100サイズ以下 | 26.66ℓ | 10キロ以下 | 5,000円 |

| 120サイズ | 44.54ℓ | 15キロ以下 | 8,500円 |

| 140サイズ | 82.42ℓ | 20キロ以下 | 15,000円 |

| 160サイズ以上 | 128.78ℓ | 25キロ以上 | 22,000円 |

※ダンボールのサイズが大きくても、重さが規定以下であれば、規定の金額が適用されます。

【例】120サイズ・9キロ 5,000円

160サイズ・14キロ 8,500円

■お申込み方法について

下記の「お問合せフォーム」から、または笠原寺までお電話ください。

笠原寺 電話番号:075ー572ー9400

6月15日 青葉まつり

当山のご本尊であられる弘法大師さまは、774年6月15日にご誕生されました。

また、真言宗中興の祖として仰がれる興教大師さまは、1095年6月17日にお生まれになりました。

笠原寺では、両祖大師さまのご誕生をお祝いし、6月15日に隔年で以下の行事を行っております。

- 偶数年(例:2024年)には、当山において大般若法要を厳修いたします。

- 奇数年(例:2025年)には、総本山智積院での慶祝法要に参加いたします。

なお、総本山での慶祝法要に参加する年であっても、当山では護摩祈祷を修行し、両祖大師さまへの報恩感謝の誠を捧げております。

この機会に、弘法大師さま・興教大師さまのお徳を偲び、共に心を寄せてお参りいただければ幸いです。

ご不明点やご参加をご希望の方は、下記の「お問い合せフォーム」からのお問合せ、もしくは笠原寺にお電話ください。

7月26日 夏祭り

音楽と風を感じながらの夏の1ページ。

紙で作った灯籠に願いや絵を描き、夕日が落ちるとともに、火を灯します。

本堂では、1人1人の願いが書かれた護摩木を護摩祈祷し、仏様に届けます。

皆で祈る貴重な時間を過ごしましょう。

仏様の功徳がどこどこまでも行き渡りますように。

8月13〜15日 万灯会

8月13日から15日までの3日間、19時から境内にて万灯会法要を厳修いたします。

皆さまがご献灯された灯籠は、19時から21時まで灯りをともします。

柔らかで心暖まる光に包まれながらご先祖様に想いを馳せ、感謝の祈りを捧げましょう。

(灯篭3,000円・灯明1,000円)

9月20日〜26日 秋の彼岸会

お彼岸の中日は、昼と夜とがちょうど半分になるときです。

それは、いずれにも偏らないという、中道の教えに通じます。

六波羅蜜を実践し、いかされている命のありがたさを感じましょう。

9月20日 開山忌法要

弘法大師1150年の御遠忌の記念事業として昭和59年に笠原寺を開山された、

笠原政江尼の御命日です。開山主を偲んで、感謝の法要を行います。

10月28日 八十八ヶ所年祭法要

笠原寺の四国88ヵ所お砂踏み霊場の清掃及び法要を行います。

雨の中にかかわらず、ご奉仕くださいました方々に感謝申し上げます。

11月 七五三参り

お子様の健やかな成長を願いお祝いします。当山では、護摩祈祷にて無病息災を祈願いたします。

12月21日 終弘法(無病息災大根炊き)

12月21日(日)は、笠原寺 御本尊・厄除け弘法大師さまの一年を締めくくる最後のご縁日です。

笠原寺ではこの佳き日に、地域の皆さまと共に集い、語り、味わう催し

「終い弘法 DE ほわほわマーケット」(10:30〜17:00)を開催いたします。

当日は、

・タウンミーティング

・マルシェ

・Liveステージ

・無病息災を願う大根炊き・だいこんもち

など、さまざまな企画をご用意しております。

一日を通して、世代を越えたご縁が結ばれる場となれば幸いです。

また、護摩法要は14時より本堂にて厳修いたします。

皆さまのお参りを心よりお待ちしております。

12月28日 すす払い

1年間使った本堂や仏器を感謝をこめて、磨きます。

南無大師遍照金剛

毎月21日 お大師さまご縁日護摩法要

笠原寺では毎月21日のお大師さまのご縁日に、ご信徒様からの演舞奉納、続いて護摩修行を厳修しております。

護摩修行では、厄除弘法大師さまのご宝前におきまして厄除開運、災厄消除、家内安全等、皆さまの所願成就をご祈念いたします。

お大師さまとのご縁を深める特別な一日、どうぞお参りください。

◆当日のご案内(於:本堂)

•13:00〜 演舞奉納

•14:00〜 護摩修行

◆ご縁日限定「厄除うどん」販売(於:境内)

•11:00〜14:00

1杯300円「厄除うどん」うどん酒場まるこ

◆護摩札のお申し込みについて

護摩修行にあわせて、護摩札のお申し込みも承っております。

ご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。

皆さまのご参拝を心よりお待ちしております。

毎月28日 お不動さまご縁日護摩法要

お不動様の険しい表情は煩悩多い衆生のものを救するためです。お不動様が背負っておられる火炎は、衆生のいっさいの煩悩障難を焼き尽くします。護摩祈祷で、お不動様のご加護をいただきましょう。